隨著全覆蓋審計的縱深推進,海量數據獲取、存儲與處理技術的飛速發展,已經來臨的大數據時代越來越多地影響到企業審計的各個領域。大數據給企業審計提供了新的技術方法,同時也要求企業審計順應大數據的特點,變革審計思維與技術方法,推動自身不斷向前發展。筆者認為,貫徹落實審計全覆蓋要求,適應大數據時代企業審計工作常態,需要充分認識和理解大數據的涵義,認真分析大數據時代對企業審計工作的影響,在此基礎上創新審計項目組織方式,推進審計職業化進程,提高審計成果轉化與應用,充分發揮審計的國家治理基石和重要保障作用。

一、大數據的基本涵義

目前,大數據(big data)這個概念沒有統一的定義。筆者比較傾向于百度百科對大數據定義,此定義與著名研究機構Gartner所提出的概念一致。大數據,是指在可承受的時間范圍內用常規軟件工具進行捕捉、管理和處理的數據集合,是需要新處理模式才能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力來適應海量、高增長率和多樣化的信息資產。

從企業審計的角度出發,大數據的關鍵不是如何定義,最重要的是如何理解并使用它。要理解大數據這一概念,首先要從其特征入手。大數據一般指在10TB規模以上的數據量,但其同過去的海量數據亦有所區別,基本特征可以用4個V來總結(Vol-ume、Variety、Value和Veloc-ity),即數據體量大、數據類型多樣性、數據價值密度低、數據處理速度快。其次要理解大數據技術。大數據技術主要有數據采集、數據存取、基礎架構、數據處理、統計分析、數據挖掘、模型預測和結果呈現等類別。大數據技術是指從各種各樣類型的巨量數據中,快速獲得有價值信息的技術,也是解決大數據問題的核心。因此,大數據時代給企業審計帶來的挑戰不僅體現在如何從巨量數據中獲取有價值的信息,也體現在如何加強大數據人才培養,儲備大數據人才。

二、大數據時代對企業審計的影響

(一)大數據時代對傳統企業審計組織模式創新提出了挑戰。

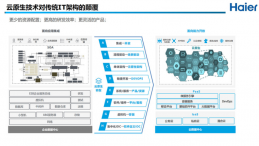

在企業審計中,大數據時代的4V特征十分明顯。以國內某企業為例,截至2014年末,該企業擁有全資和控股子公司600多家、參股公司300多家,其業務涵蓋幾大類板塊;當年實現營業收入超過萬億元,入選美國《財富》雜志評選的世界500強企業名單。與業務規模相對應,該企業已建成覆蓋所有下屬企業的ERP系統、資金管理系統、合同管理系統、物資采購系統、生產營運系統等幾十個信息系統,累計數據量超100T。如此大的企業規模、如此多的下屬單位,如此高度集成的電子數據,傳統以審計小組為單位分散審查的審計模式難以有效發揮作用。只有依靠審計組織模式創新,才能突破資源不足的瓶頸,更好的適應大數據時代的審計新常態。

(二)大數據時代對企業審計思維革新提出了更高的要求。

縱觀企業審計發展歷史,從19世紀以來,無論是社會審計、內部審計還是國家審計,當面臨大的樣本量時,人們都依賴于抽樣分析。目前,一些國有大型企業的下屬企業遍布全國各地,一直到縣區甚至到鄉鎮。企業規模龐大,板塊分散、層級多、鏈條長。為保證一定的審計覆蓋面,傳統審計思維會根據前期調查的結果,分別在各板塊中選擇不同地區的企業開展重點審計。從面選點進行抽樣,再根據各點的審計結果推測總體。統計抽樣本身存在許多固有缺陷,它的效果依賴于抽樣的絕對隨機性,無法完全發現和揭示問題,隱藏著嚴重的審計風險。在大數據時代,對數據的跨行業、跨企業搜集和分析成為了現實,審計人員能夠對數據進行多角度的深層次分析,從而采用與審計對象相關的所有數據,使得審計人員可以建立總體審計的思維模式,擴大審計成果,規避審計風險。

(三)大數據時代拓展了企業審計成果綜合應用的空間。

目前,企業審計成果主要是審計報告和移送給其他部門的案件線索。案件線索僅是對相關問題事后監督的具體表現形式,審計報告中雖然對一些體制機制制度、企業發展潛力等方面的問題做了歸納匯總,也提出了改進建議,但主要還是對已經發生問題的揭示。隨著大數據技術在審計中廣泛應用,審計成果除了審計報告外,還可以充分利用數據倉庫、聯機分析、數據挖掘和數據可視化等技術,把離散存儲于不同系統中的海量數據彼此關聯并進行深度挖掘分析,可以對政策實施的效果進行評估,從而得出更加客觀的審計結論,提升審計報告使用者和被審計單位的認同程度,進一步提升審計的影響力,更有效的服務于國家治理理念。

三、企業審計適應大數據時代新常態的對策

(一)創新企業審計組織方式,探索“數據+審計”的結合。

大數據時代背景下,審計人員對信息的全面掌握、充分挖掘和技術的廣泛運用,將會極大地改變現有審計項目的組織模式,大幅提升審計效能。審計視角將由識別“單業務條線風險”向運用整合信息“全面識別風險”轉變,審計范圍將由“抽樣審計”向“全量審計”轉變,工作方式將由“現場+非現場”向“信息化+智能化”的方式轉變。這就要求我們的項目組織方式由項目主導向數據主導轉變,可以抽調業務骨干組成數據分析小組統一分析與企業關聯的所有數據,采用“全數據”的分析方式,拓展審計覆蓋面、加大審計頻率、提高審計深度,實現精準打擊,全面反映問題。此外,審計機關應進一步順應數據審計一體化趨勢,加強“數據平臺建設+專家經驗線上實時共享+特殊審計服務外部購買”的一體化建設,為審計組織方式創新提供軟硬件支持。

(二)加快審計人才職業化建設,為審計思維革新提供人才支撐。

為更好地適應大數據背景下審計工作的新常態,審計機關應探索建立數據分析人員職業化培養制度,探索對專業技術要求較高的職位實行聘任制招募,通過招聘、審計機關集中培訓、聯合高校培養等方式使部分審計人員掌握計算機科學、數理統計學、圖形設計學、人機交互學等知識,具備統計分析能力、對數據的提取與綜合能力、數據的可視化表示等三種能力,成為審計行業的“數據科學家”。將這些“數據科學家”組建成數據分析團隊,作為大項目審計的先鋒。同時,進一步完善審計干部繼續教育和分類、分級、分崗位培訓制度,加強審計干部教育培訓網絡平臺建設,加大審計案例教學的推廣應用力度,不斷提高審計隊伍的綜合實力,為審計思維革新提供人才儲備與支撐。

(三)促進審計成果轉化與應用,充分發揮企業審計在國家治理中的作用。

大數據技術的出現,為已有審計成果的應用提供了條件,審計人員應該重視審計成果的轉化與應用。一是應用大數據技術將同一問題歸入不同的類型使用,從不同的角度、不同的層面整合提煉,從而滿足不同層次的需求。二是通過對帶有共性、普遍性、傾向性的問題進行挖掘,提煉出問題與數據的關聯性,將審計成果進行知識化留存,通過大數據技術將問題規則化,便于審計人員判斷和預測問題的發展趨勢并及時進行預警。三是將審計人員與審計成果、被審計單位與審計問題互相關聯,并進行信息化備案,以便根據審計目標和審計重點優化人力資源配置,聚焦重點單位進行核查,提高審計效率,充分發揮企業審計在國家治理中的作用。

京公網安備 11010502049343號

京公網安備 11010502049343號